COMPOSITION

DE

Un corps peut être

divisé en fragments extrêmement petits : La

molécule

La molécule est

formée d’éléments encore plus petits : L’atome.

STRUCTURE

DES ATOMES

Un atome se

compose : d’un noyaux autour duquel gravitent

les électrons

Certains atomes

ont des électrons qui peuvent quitter leur orbite et passer ainsi d’un

atome à l’autre.

Ces électrons sont appelés : électrons libres

Un matériau

comportant des électrons libres est conducteur de l’électricité

On peut soit par

frottement ( électricité statique.), soit

par chimie ( pile, batterie), soit par

magnétisme ( alternateur, dynamo.) déplacer

les électrons libres d’un corps.

On aura donc des

corps plus ou moins chargés en électrons.

Cette différence

de charge est aussi appelée TENSION, symbole U

Elle se mesure en volts. (V) avec un voltmètre

branché entre les bornes

dont on veut mesurer

la différence de charge.

LE COURANT

ELECTRIQUE

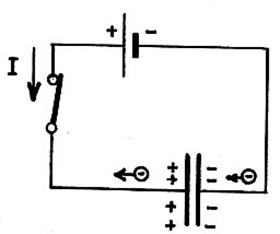

Si on relie deux

corps de charges différentes par un fil conducteur, naturellement,

les électrons vont aller boucher les trous de l’autre côté.

Ce déplacement

d’électrons est appelé : courant électrique ou

Intensité, symbole I

Il se mesure en ampères (A)

à l’aide d’un ampèremètre

branché en série dans le circuit à étudier

OU avec une pince ampéremètrique

afin de ne pas couper le fil du montage

Selon que le fil

conducteur reliant les deux corps de charges différentes est de nature ou de

section variable, les électrons ne circuleront pas de

la même façon à l’intérieur des fils.

Gros fil =

gros passage Petit fil=

petit passage

On dit que les

conducteurs n’ont pas la même résistance au

passage du courant.

Cette résistance

se mesure en ohms., symbole W.

- Soit à l’aide d’un

ohmmètre placé aux bornes de la résistance à

mesurer celle-ci étant débranchée de sa source

d’alimentation

Nota : la

lampe étant débranchée, elle ne brille pas, donc elle

ne chauffe pas

C’est une mesure à froid

- MESURE DE

RESISTANCE à l’aide d’un voltmètre et d’un ampèremètre

En appliquant

ensuite la formule de

U =

R x I

Nota : en

branchant la lampe à son générateur, elle brille donc elle

chauffe

c’est une mesure à chaud

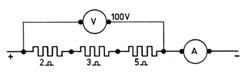

ASSOCIATION

DE RESISTANCES

- en SERIE -

Loi des

branches : U

= U1+U2+U3

NOTA : le

courant I est le même dans toute la branche

L’ensemble de ces

résistances peut être remplacé par une résistance

équivalente

en

série : R équivalente

= r1 + r2 + r3 etc…

Calculez la

valeur de R équivalente, puis celle de I dans le circuit.

Exercice :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- en PARALLELE -

U = U1 = U2

L’intensité du

courant principal est égale à la somme des courants dérivés

L’ensemble de ces

résistances peut être remplacé par une résistance

équivalente

en

paralléle : R équivalente

= (r1 x r2 ) / ( r1 + r2) S’il n’y a que

deux résistances dans le circuit

S’il y a plus

de deux résistances dans le circuit, la

formule devient : 1/R équiv

= 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 etc…

Exercice :

Calculez la valeur de I dans chaque branche puis celle de R équivalente .

Exercice :

Trouvez les valeurs des résistances dont la valeur n’est pas indiquée sur le

dessin.

INFLUENCE DE

On

a vu que la résistance dépendait de la grosseur du fil – donc de sa section (S)

Mais

aussi de la longueur du fil (L), ainsi que de sa résistivité

(r)

R = r . L/S avec L en m avec r en W.m avec S en m²

Lors

de la mesure de la résistance d’une ampoule – à froid – et - à chaud – vous avez constaté que la résistance à chaud était environ 10

fois plus grande qu’à froid.

Or,

la chaleur n’a ni changé la section du filament,

ni augmenté la longueur du filament de

l’ampoule.

C’est donc la résistivité

du filament qui a augmenté.

La

formule de calcul d’une résistance en fonction de la température est :

Rt = R0 . (1 + a t)

avec Rt

(résistance à la température

« t »)en

W

avec R0 (résistance à la température

avec t (température) en Kévin ou en °C .

avec a

(cœfficient de température)en Kevin-1

Exercices :

-1- Le filament en

tungstène d’une lampe 24 V à incandescence mesure

Calculez la

section S du filament.

Calculez sa

résistance à zéro degrés Celsius

Calculez sa

résistance à

-2- L’enroulement d’un moteur (fil de cuivre)

a une résistance de 0,424 W à

Quelle est la température de

l’enroulement ?

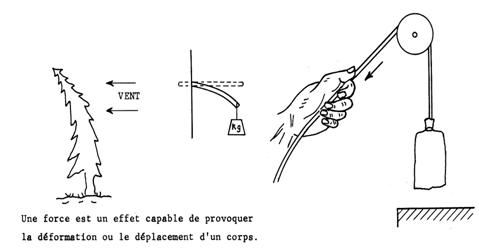

FORCE –

TRAVAIL – PUISSANCE

Notion de FORCE

Notion de TRAVAIL.

Notion de PUISSANCE

PUISSANCE

La puissance

(symbole P) d’une machine est le travail que peut fournir cette machine en 1 seconde

Elle se mesure en watts (W), mais comme cette unité est petite, nous

utiliserons souvent le kilo watt (KW)

Parfois, quelques

vieilles machines affichent encore leur puissance en cheval

vapeur (ch)

1 KW = 1000W

1 ch = 736W

Ordre de grandeur

de quelques puissances :

-

rasoir

électrique 10 w

-

ampoule

60 w

-

fer à

repasser 1500 w

-

Convecteur

de 500 à 3000w

-

Locomotive

6000 Kw

-

Turbine

de barrage 10 000 Kw

-

Centrale

atomique 1450 méga watts

La puissance

absorbée par un récepteur se mesure avec un wattmètre

qui donne

directement le résultat en watts .

Si vous êtes branchée

sur une alimentation de courant CONTINU ( exemple : pile, batterie)

ou si vous avez

comme récepteur une RESISTANCE ( exemple:four

électrique, lampe à incandescence, convecteur….)

La puissance

absorbée par un récepteur peut aussi se mesurer avec :

un voltmètre et un ampéremètre

En appliquant

ensuite la formule :

P = U x I

Autres formules

permettant de calculer P :

P = U²/R P = R x I²

Avec I en ampères

U en volts

R en ohms

EFFET JOULE

Dans leur

déplacement, les électrons qui se heurtent aux

atomes du conducteur dégagent de la chaleur

Un conducteur

parcouru par un courant dégage de la chaleur

L’énergie (symbole W ) dissipée sous

forme de chaleur s’appelle l’effet Joule

W = R . I². t

Elle s’exprime en Joules (J) si le temps –t- est en secondes

Elle s’exprime en watt heure (Wh) si le temps –t- est en heures

Puissance thermique (P) dissipée par effet Joule :

P = R . I²

La quantité de chaleur (Q) dégagée s’exprime en calories (cal) 1 Calorie, c’est la quantité

d’energie nécessaire pour élever la température d’un gramme d’eau de 1 degrés

Celsius

1 Cal = 4,18 Joules

Utilisation de l’effet Joule :

Chauffage

Eclairage

Fusibles

thermostats

Inconvénients de l’effet Joule :

Echauffement

des lignes, des machines

Diminution

des rendements des machines non thermiques

Risques

d’incendies

PUISSANCE EN

MONOPHASé

Puissance apparente (S)

Elle caractérise

le plus souvent les générateurs alternatifs

(alternateur, onduleur, transformateur…)

C’est

la puissance réelle que fournit EDF.

S = U . I

La puissance

apparente se mesure avec voltmètre et un

ampéremètre

PUISSANCE ACTIVE

(P)

C’est la puissance

qui est à l’origine du travail fournit par la

machine

P = U. I . Cosj

(exemple : ce

moteur va consommer une puissance active de 3Kw)

P = U . I

Cas d’un récepteur

purement résistif ( Cosj = 1 comme

pour un convecteur, un four électrique …)

La puissance

active se mesure avec un wattmètre

PUISSANCE REACTIVE

(Q)

La puissance

réactive est la puissance consommée par une bobine

pure (inductance) ou par un condensateur

Q = U . I . Sinj

Elle s’exprime en volt-ampères réactifs (VAR)

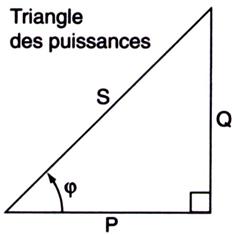

RELATION ENTRE LES

PUISSSANCES

Les 3 puissances

peuvent être représentées par un triangle rectangle

Dans ce triangle,

nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore.

Et tirer les relations suivantes :

S = racine de P²+Q² P

= S .

Cosj Q = S . Sinj

Cosj = P/S

Sinj = Q/S

tgj = Q/P

COURANT

ALTERNATIF

Le courant

alternatif est produit industriellement par machines

tournantes appelées alternateurs

Comme son nom

l’indique, le courant alternatif va tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre.

Alternance + Alternance - Période (T)

La courbe représentant

les variations du courant ou de la tension alternative est appelée sinusoïde

On dit qu’une telle tension est de forme sinusoïdale

Une

« vague » allant de zéro au maxi et revenant à zéro est une alternance.

Une alternance positive et une négative forment une période

Le nombre de périodes fournies en 1 seconde par un générateur alternatif est

appelé fréquence

En France il faut 20 ms à la

tension alternative pour effectuer une période

F = 1 / T

Pour connaître la fréquence

en Hertz (Hz) il faut appliquer la formule :

En France la fréquence est de :

F = 1/0,02

s = 50 Hz

DEPHASAGE

Lorsqu’une résistance est branchée sur un réseau alternatif, la tension et l’intensité varient simultanément. Leurs

effets sont conjugués

Toute l’énergie est utilisée.

Si une bobine est branchée sur un réseau alternatif, à

cause du champ magnétique provoqué par cette bobine l’intensité

est en retard sur la tension. Elles ne sont plus en phase : il y a

déphasage

Les effets de la

tension et de l’intensité ne sont plus conjugués, la puissance apparente demandée au réseau est supérieure

à celle nécessaire au travail de la

bobine.

Il y a perte d’énergie

.

RESISTANCE,

REACTANCE et IMPEDANCE

-1- Résistance pure (exemple : convecteur,

four)

R = U/I

Sa résistance

est : Avec

R en ohm (W)

-2- Self pure ou Inductance (exemple : bobines

de mesures de courant d’un DDR – leur résistance est négligeable)

X = U/I X = L.w

Sa réactance

est

Avec L : inductance en Henrys (H)

Avec

w : pulsation

en radians par secondes : w=2pF

(F étant la fréquence en Hz)

-3- Résistance et inductance en série ou

Résistance inductive (exemple :

bobines de contacteur, de sonnette, de moteur…

)

Z = U/I Z = racine de

R² + L² w²

Son Impédance est

On peut aussi écrire :

L = racine

de Z²-R²/w cos j = R/Z

-4- Mesure de l’impédance

et de la résistance d’une bobine par la méthode de JOUBERT :

L’impédance Z dépend de la pulsation w =

2 p F, si on

s’arrange pour que w = 0

Z = racine de

R² Z = R

On pourra écrire : on

aura donc mesuré la résistance de la bobine

Méthode : en alimentant la bobine

en courant continu F = 0 donc w =

0

On mesure U et I et on écrit :

R =

U/I

Ensuite, si on recommence cette même mesure mais en courant alternatif

On ne mesure plus R mais Z

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

On mesure U et I et on écrit :

Z =

U/I

On pourra, ensuite, calculer l’inductance de cette bobine :

L = racine de Z²-R²/w avec w = 2.p.F

si

F = 50Hz , w = 2.p.50

Nota : on suppose que la résistance de

la bobine reste la même en continu et en alternatif

-5- Impédance d’un CONDENSATEUR

![]()

Un condensateur est formé de 2 armatures

![]()

conductrices séparées par un isolant appelé

diélectrique.

Cet isolant peut être solide, liquide ou gazeux

………………………………………………………………………………….

Lorsqu’un condensateur est branché sur un

générateur continu pendant quelques instants

il va se charger.….

………………………………………………………………………………….

Ses armatures sont électrisées, mais il n’y a pas

de passage du courant entre celles-ci.….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Lorsqu’un condensateur chargé est raccordé à un

récepteur, il devient générateur et se décharge.

Les électrons de l’armature négative vont vers les

Trous de l’armature positive pour rétablir l’équilibre.

La quantité d’électricité que peut charger un condensateur dépend de

L’unité de CAPACITE est le Farad (F)

mais comme c’est une unité très grande, on préfére

utiliser le sous-multiple :

Le micro

Farad

( mF)

Cette CAPACITE est :

- proportionnelle à la surface des armatures

-

inversement proportionnelle à la distance qui les sépare

- fonction de la nature du diélectrique

Impédance

d’un condensateur

La résistance interne d’un condensateur est considérée comme nulle R = 0 W

La réactance d’un condensateur est : X

= 1/Cw

si R = 0, le triangle de Joubert

devient :

Z = 1/Cw

L’Impédance sera :

Remarque :

UTILISATION

du condensateur :

Grâce à sa particularité de se charger et de se décharger, on l’utile en redressement pour LISSER la tension

Ce temps de charge et de décharge étant plus ou moins long suivant sa

capacité, on l’utilise pour réaliser des temporisations

ou minuteries.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grâce à sa particularité de déphaser de -90° le courant par rapport à la

tension, on l’utilise pour déphaser des circuits

(déphasage de la bobine de démarrage d’un moteur monophasé) ou pour redresser

le cosj d’une installation.

On appelle cela :

Amélioration

du facteur de puissance

1- Conséquence d’un mauvais facteur de

puissance :

Un mauvais facteur

de puissance entraîne un courant en ligne plus important

pour une puissance active identique (S augmente)

Un courant en

ligne plus important oblige :

-

A surdimensionner l’appareillage électrique en amont

-

A surdimensionner les lignes électriques

-

Crée des échauffements donc des chutes de tensions en ligne

-

Entraîne un coût de l’énergie plus élevé

Remarque : EDF pénalise l’industriel

dont l’installation présente un facteur de puissance inférieur à 0,93 en lui

facturant la puissance réactive consommée.

Les installations

industrielles principalement constituées

de récepteurs inductifs ( moteur, transformateur

éclairage fluorescent) sont consommateur d’énergie réactive Il est donc nécessaire de relever le facteur de puissance afin de limiter ces

inconvénients.

Or, si un récepteur inductif pur a un déphasage

de + 90° et donc consomme

de l’énergie réactive, un condensateur a un déphasage de

-90

° et donc produit de l’énergie réactive

Nous pouvons donc utiliser le condensateur

pour relever le cos j appelé aussi facteur de puissance.

-2 AMELIORATION DU FACTEUR DE PUISSANCE

par

Lorsqu’on ajoute

un condensateur en dérivation à une installation :

-

La puissance active P reste inchangée

- La puissance réactive Qc fournit par le condensateur

diminue la puissance réactive absorbée par l’installation.

La nouvelle

puissance réactive s’écrit : Q2 = Q1 - Qc.

Sachant que Q = P tang j

Il suffit de

choisir l’angle j2 pour pouvoir calculer

Qc :

Qc =

P tang j1 – P tang j2 = P (tang j1 – tang j2)

Puis pour calculer

la capacité du condensateur , prendre la 2eme formule de Qc :

Qc =U I

sin j = U I sin -90°

Avec I = U/Zc = U. Cw

QC =U² . Cw

. -1

D’où on

tire :

C = Qc/U².w. (on ne tient pas compte du -1)

>>>>

Retour à la page d’accueil